鎌倉の浄妙寺山門 |  浄妙寺本堂と紅梅  浄妙寺の喜泉庵 |

このコーナーは、私が皆さんからメールをいただいて考えたことや感じることなどを自由にお話をさせていただくものです。

このコーナーは、私が皆さんからメールをいただいて考えたことや感じることなどを自由にお話をさせていただくものです。

第31番札所「広福寺」は、上水内郡中条村御山里にあり、正法寺から先ほど通ってきた県道401号線を戻りそのまま進みましたが、右手前に曲がるところがわからず、そのまま進むと県道452号線になつてしまいました。そこで、途中から戻ると、先ほどは急カーブでわからなかったところから入るらしく、その間に「廣福寺」はまっすぐの矢印がありました。

第31番札所「広福寺」は、上水内郡中条村御山里にあり、正法寺から先ほど通ってきた県道401号線を戻りそのまま進みましたが、右手前に曲がるところがわからず、そのまま進むと県道452号線になつてしまいました。そこで、途中から戻ると、先ほどは急カーブでわからなかったところから入るらしく、その間に「廣福寺」はまっすぐの矢印がありました。

第30番札所正法寺は、上水内郡中条村日下野にあり、ここまで来た県道36号線まで戻り、アルペンドームのところから左折します。

第30番札所正法寺は、上水内郡中条村日下野にあり、ここまで来た県道36号線まで戻り、アルペンドームのところから左折します。

第32番札所「西照寺」は、高山寺と同じ上水内郡小川村にあり、字名は椿峰です。地名から察すると椿が多いのかもしれませんが、先ずは県道36号線(小川アルプスライン)を走り、中山間地域総合整備事業活性化施設アルペンドームの先の丁字路から右折すると300mほど先の右側にあります。そのすぐ近くの道路が広くなったところが駐車場です。

第32番札所「西照寺」は、高山寺と同じ上水内郡小川村にあり、字名は椿峰です。地名から察すると椿が多いのかもしれませんが、先ずは県道36号線(小川アルプスライン)を走り、中山間地域総合整備事業活性化施設アルペンドームの先の丁字路から右折すると300mほど先の右側にあります。そのすぐ近くの道路が広くなったところが駐車場です。

今日は9月14日、木曜日です。今日は5ヶ寺をまわる予定なので、「西条温泉とくら」を8時20分に出ました。昨夕の雨も上がり、空は青空です。

今日は9月14日、木曜日です。今日は5ヶ寺をまわる予定なので、「西条温泉とくら」を8時20分に出ました。昨夕の雨も上がり、空は青空です。

第17番札所「関昌寺」は、東筑摩郡筑北村東条にあり、岩殿寺の駐車場から左折し、善光寺街道を進みます。

第17番札所「関昌寺」は、東筑摩郡筑北村東条にあり、岩殿寺の駐車場から左折し、善光寺街道を進みます。

第15番札所「岩殿寺」は、東筑摩郡筑北村坂北楊柳山にあり、先ずは麻績宿本陣跡瀬戸屋のところまで戻り、そして県道55号線に右折して入り、麻績川を渡ります。

第15番札所「岩殿寺」は、東筑摩郡筑北村坂北楊柳山にあり、先ずは麻績宿本陣跡瀬戸屋のところまで戻り、そして県道55号線に右折して入り、麻績川を渡ります。

第2番札所「宗善寺」は、法善寺と同じ東筑摩郡麻績村上町仏眼山にあり、先ほどの道をそのまま走ります。九十九折りの道を270mほどで、信濃観月苑のところに着きます。

第2番札所「宗善寺」は、法善寺と同じ東筑摩郡麻績村上町仏眼山にあり、先ほどの道をそのまま走ります。九十九折りの道を270mほどで、信濃観月苑のところに着きます。

第1番札所「法善寺」は、東筑摩郡麻績村上町にあり、先ほどの道を戻ります。篠ノ井線の踏切を渡るとそのまままっすぐに進み、県道55号線から左折します。そして、麻績宿本陣跡の瀬戸屋の先から右折し、山に上って行きますが、200mほどで法善寺の駐車場に着きます。たしかに5分ほどで、時計をみると、14時22分でした。

第1番札所「法善寺」は、東筑摩郡麻績村上町にあり、先ほどの道を戻ります。篠ノ井線の踏切を渡るとそのまままっすぐに進み、県道55号線から左折します。そして、麻績宿本陣跡の瀬戸屋の先から右折し、山に上って行きますが、200mほどで法善寺の駐車場に着きます。たしかに5分ほどで、時計をみると、14時22分でした。

第3番札所「岩井堂」へ向かう途中で、第17番札所の朱印所になっている「碩水寺」にまわりました。

第3番札所「岩井堂」へ向かう途中で、第17番札所の朱印所になっている「碩水寺」にまわりました。

第20番札所「長安寺」は、松本市会田にあり、岩井堂観音ともいわれていますが、その前に安曇野市内の道祖神をお参りします。そこで、満願寺から先ずは上手村抱擁道祖神を目指します。ここから5.6㎞、12分だそうで、県道432号線を左折した裏手にありました。

第20番札所「長安寺」は、松本市会田にあり、岩井堂観音ともいわれていますが、その前に安曇野市内の道祖神をお参りします。そこで、満願寺から先ずは上手村抱擁道祖神を目指します。ここから5.6㎞、12分だそうで、県道432号線を左折した裏手にありました。

第26番札所「満願寺」は、安曇野市穂高牧にあり、「日本アルプスサラダ街道」を草深東部まで進み、川窪沢川を過ぎ200mほど先を斜めに左折して、道なりに進みます。

第26番札所「満願寺」は、安曇野市穂高牧にあり、「日本アルプスサラダ街道」を草深東部まで進み、川窪沢川を過ぎ200mほど先を斜めに左折して、道なりに進みます。

今日は2023年9月13日水曜日で、「チサンイン 塩尻北インター」を出発したのは8時22分でした。今日の宿泊は「西条温泉とくら」で午後4時以降のチェックインなので、ゆっくりと9時ころに出ようと思ったのですが、少しでも早く安曇野に行き、道祖神をお参りすることにしました。

今日は2023年9月13日水曜日で、「チサンイン 塩尻北インター」を出発したのは8時22分でした。今日の宿泊は「西条温泉とくら」で午後4時以降のチェックインなので、ゆっくりと9時ころに出ようと思ったのですが、少しでも早く安曇野に行き、道祖神をお参りすることにしました。

辰野市丸山球場の駐車場に着いたのは13時25分で、先ずはここに車を駐めて、すぐ近くの「甘露井の道祖神」へ行きました。これは明治13年に竹淵三郎平が造ったといわれていて、上辰野のなかでは一番新しいそうです。碑文には「猿田彦命と天鈿女」と彫られていて、わきに庚申塔などもありました。次に行ったのは金比羅神社わきの蚕玉神像で、ここには大黒天像と甲子と刻まれた石碑が2基ありました。

辰野市丸山球場の駐車場に着いたのは13時25分で、先ずはここに車を駐めて、すぐ近くの「甘露井の道祖神」へ行きました。これは明治13年に竹淵三郎平が造ったといわれていて、上辰野のなかでは一番新しいそうです。碑文には「猿田彦命と天鈿女」と彫られていて、わきに庚申塔などもありました。次に行ったのは金比羅神社わきの蚕玉神像で、ここには大黒天像と甲子と刻まれた石碑が2基ありました。

第22番札所「仲仙寺」は伊那市西箕輪にあり、その途中に日本最古の道祖神がある辰野町を通るので、そこをお参りしてから行くことにしました。

第22番札所「仲仙寺」は伊那市西箕輪にあり、その途中に日本最古の道祖神がある辰野町を通るので、そこをお参りしてから行くことにしました。

今日は2023年9月12日、朝は予定通り起きて朝食を食べ、8時25分にホテルを出発しました。

今日は2023年9月12日、朝は予定通り起きて朝食を食べ、8時25分にホテルを出発しました。

第29番札所「釈尊寺」へは、先ほどの国道152号線まで戻り、下丸子の信号からそのまま進み、上長瀬南信号から右折し千曲ビューラインを走ります。

第29番札所「釈尊寺」へは、先ほどの国道152号線まで戻り、下丸子の信号からそのまま進み、上長瀬南信号から右折し千曲ビューラインを走ります。

第28番札所「龍福寺」へは、来た道をそのまま進み、国道152号線まで道なりに進み、その役場前信号から右折します。そして、腰越橋の信号から左折し、依田川沿いに走ります。

第28番札所「龍福寺」へは、来た道をそのまま進み、国道152号線まで道なりに進み、その役場前信号から右折します。そして、腰越橋の信号から左折し、依田川沿いに走ります。

第23番札所の宝蔵寺へは、先ずは県道177号線を300mほど行き、別所温泉の丁字路信号から右折し、県道82号に進みます。11㎞ほど先の丁字路を右折し県道65号に入り、300m先から左折し尾根川を渡ります。そして、依田神社のところから右折し進むと、左側に「岩谷堂観音駐車場」があります。そこに車を駐めて、山手を眺めると大きな岩の下に朱塗りの観音堂が見え、それが通称岩谷堂観音の由来のようです。

第23番札所の宝蔵寺へは、先ずは県道177号線を300mほど行き、別所温泉の丁字路信号から右折し、県道82号に進みます。11㎞ほど先の丁字路を右折し県道65号に入り、300m先から左折し尾根川を渡ります。そして、依田神社のところから右折し進むと、左側に「岩谷堂観音駐車場」があります。そこに車を駐めて、山手を眺めると大きな岩の下に朱塗りの観音堂が見え、それが通称岩谷堂観音の由来のようです。

令和4年5月16日から18日まで信濃三十三観音札所巡りをしましたが、その後も新型コロナウイルスの影響でなかなかお詣りに行けず、久しぶりに堀辰雄著の『信濃路』を読みましたが、「むしろ、雪のなかは温かで、なんのもの音もなく、非常に平和だ。そう、愉しいといったほうがいい位だ。橇の中にいて、小さな幌の穴から、空を見あげていると、無数の細かい雪がしっきりなしに、いかにも愉しげな急速度でもって落ちてくる。そうやってなんの音も立てずに空から落ちてくる小さな雪をじいっと見入っていると、その愉しげな雪の速さはいよいよ調子づいてくるようで、しまいにはどこか空の奥のほうでもって、何かごおっという微妙な音といっしょになってそれが絶えず涌いているような幻覚さえおこってくるようだ。大きな壺に耳をあてていると、その壺の底のほうからごおっといつて無数の音響が絶えまなしに涌きあがっている。」とあり、若い時に何度も読んだ堀辰雄の冬景色を思い出しながら、目の前の自分の住んでいる雪景色を眺めたりしていました。しかし、その冬が過ぎ、春も夏も過ぎた9月11日から信濃三十三観音札所巡りを始めることになりました。今回で三十三観音札所すべてを巡りたいということで、14日までの3泊4日の予定を立てました。

令和4年5月16日から18日まで信濃三十三観音札所巡りをしましたが、その後も新型コロナウイルスの影響でなかなかお詣りに行けず、久しぶりに堀辰雄著の『信濃路』を読みましたが、「むしろ、雪のなかは温かで、なんのもの音もなく、非常に平和だ。そう、愉しいといったほうがいい位だ。橇の中にいて、小さな幌の穴から、空を見あげていると、無数の細かい雪がしっきりなしに、いかにも愉しげな急速度でもって落ちてくる。そうやってなんの音も立てずに空から落ちてくる小さな雪をじいっと見入っていると、その愉しげな雪の速さはいよいよ調子づいてくるようで、しまいにはどこか空の奥のほうでもって、何かごおっという微妙な音といっしょになってそれが絶えず涌いているような幻覚さえおこってくるようだ。大きな壺に耳をあてていると、その壺の底のほうからごおっといつて無数の音響が絶えまなしに涌きあがっている。」とあり、若い時に何度も読んだ堀辰雄の冬景色を思い出しながら、目の前の自分の住んでいる雪景色を眺めたりしていました。しかし、その冬が過ぎ、春も夏も過ぎた9月11日から信濃三十三観音札所巡りを始めることになりました。今回で三十三観音札所すべてを巡りたいということで、14日までの3泊4日の予定を立てました。

第11番札所「清滝観音堂」は長野市松代町東条菅間にあり、第7番札所「桑台院」から先ほどの県道35号を1.5㎞ほど戻り、東条小学校西の交差点を右折します。

第11番札所「清滝観音堂」は長野市松代町東条菅間にあり、第7番札所「桑台院」から先ほどの県道35号を1.5㎞ほど戻り、東条小学校西の交差点を右折します。

今日は2022年5月18日で、快晴です。今日の予定は2ヶ寺をまわって、それから帰宅するので、ホテルを9時にゆっくりと出発しました。

今日は2022年5月18日で、快晴です。今日の予定は2ヶ寺をまわって、それから帰宅するので、ホテルを9時にゆっくりと出発しました。

第4番札所「風雲庵」は長野市松代町清野宮組にあり、先ほどの道を戻り、富士見橋の信号を右折し県道392号に入ります。県道335号などを通り、国道403号からまた右折します。そして長野自動車道の下をくぐり、もう一度くぐって100mほど先を右折し市道情野中央線に入り500m先の右側に「三十三番札所 當國四番 大里山 風雲寺 参道入口」と書いた案内板があり、その右手前が駐車場です。

第4番札所「風雲庵」は長野市松代町清野宮組にあり、先ほどの道を戻り、富士見橋の信号を右折し県道392号に入ります。県道335号などを通り、国道403号からまた右折します。そして長野自動車道の下をくぐり、もう一度くぐって100mほど先を右折し市道情野中央線に入り500m先の右側に「三十三番札所 當國四番 大里山 風雲寺 参道入口」と書いた案内板があり、その右手前が駐車場です。

第5番札所「妙音寺」は千曲市倉科竹ノ尾にあり、先ほど来た道を戻り、そのまま県道392号に突き当たる丁字路まで1.5㎞ほど進み、そこから右折します。1㎞ほど走り、丁字路をそのまま進み、その先550mほどから斜め右方向に曲がるところに、丸太でつくった案内がありそこを進むと石段が見えてきます。その右側に「妙音寺いこいの広場」がそこが駐車場になっていました。

第5番札所「妙音寺」は千曲市倉科竹ノ尾にあり、先ほど来た道を戻り、そのまま県道392号に突き当たる丁字路まで1.5㎞ほど進み、そこから右折します。1㎞ほど走り、丁字路をそのまま進み、その先550mほどから斜め右方向に曲がるところに、丸太でつくった案内がありそこを進むと石段が見えてきます。その右側に「妙音寺いこいの広場」がそこが駐車場になっていました。

第5番札所「妙音寺」の朱印所「禅透院」は千曲市森にあり、まずは先ほど通ってきた道をそのまま下り、街中に出ますが、その前にコンビニがあったので、そこでおにぎりとお茶を買い、千曲川の堤防で食べました。少し休んでから、また今来た道に戻り千曲川にかかる橋を渡って、丁字路になっている横町信号を右折し、県道403号に入り、そのまま県道392号に進みます。そして、しなの鉄道線の踏切を渡り、あんず街道を進み、沢山川の橋の手前から斜め右に入ると100mほどで禅透院です。ここで「妙音寺」の朱印をいただき、次は千曲市森大峯にある第6番札所「観龍寺」を目指します。

第5番札所「妙音寺」の朱印所「禅透院」は千曲市森にあり、まずは先ほど通ってきた道をそのまま下り、街中に出ますが、その前にコンビニがあったので、そこでおにぎりとお茶を買い、千曲川の堤防で食べました。少し休んでから、また今来た道に戻り千曲川にかかる橋を渡って、丁字路になっている横町信号を右折し、県道403号に入り、そのまま県道392号に進みます。そして、しなの鉄道線の踏切を渡り、あんず街道を進み、沢山川の橋の手前から斜め右に入ると100mほどで禅透院です。ここで「妙音寺」の朱印をいただき、次は千曲市森大峯にある第6番札所「観龍寺」を目指します。

第14番札所「長楽寺」は、千曲市八幡にあり、開眼寺から先ほどの篠ノ井線の踏切を渡ってすぐを右折します。そして篠ノ井線に沿って進み、県道403号を右折し山道を進みます。1.4㎞ほどから県道340号へ左折し、長野自動車道をくぐり道なりに進むと右側に長楽寺の駐車場があり、左側は姥捨公園になっています。

第14番札所「長楽寺」は、千曲市八幡にあり、開眼寺から先ほどの篠ノ井線の踏切を渡ってすぐを右折します。そして篠ノ井線に沿って進み、県道403号を右折し山道を進みます。1.4㎞ほどから県道340号へ左折し、長野自動車道をくぐり道なりに進むと右側に長楽寺の駐車場があり、左側は姥捨公園になっています。

第6番札所「観龍寺」の朱印所の長雲寺は、千曲市稲荷山にあり、長谷寺から先ほどの篠ノ井線の踏切を渡り長野市道篠ノ井南357号から右折し、県道77号を進みます。そして稲荷山荒町の信号を右折し、ナビの案内で善光寺街道を進み住宅街に入ると門柱があり、右には「五大院長雲寺」、左には「國寶愛染明王」と彫られていて、そこから入りました。ここで第6番札所「観龍寺」の朱印をいただき、次は第13番札所「開眼寺」を目指します。

第6番札所「観龍寺」の朱印所の長雲寺は、千曲市稲荷山にあり、長谷寺から先ほどの篠ノ井線の踏切を渡り長野市道篠ノ井南357号から右折し、県道77号を進みます。そして稲荷山荒町の信号を右折し、ナビの案内で善光寺街道を進み住宅街に入ると門柱があり、右には「五大院長雲寺」、左には「國寶愛染明王」と彫られていて、そこから入りました。ここで第6番札所「観龍寺」の朱印をいただき、次は第13番札所「開眼寺」を目指します。

第18番札所「長谷寺」は長野市篠ノ井塩崎にあり「長谷観音」として親しまれていて、第21番「常光寺」からは、先ほどの長野市道篠ノ井北383号に出て右折し、1.5㎞ほど先の篠ノ井岡田の丁字路を右折し県道70号に入ります。そして5.5㎞ほど進み、篠ノ井線の踏切を越え丁字路で左折します。また篠ノ井線の踏切を渡り進むと正面に長谷寺の仁王門が見えます。そのわきを通って道なりに山道を上っていくと右手に駐車場があります。

第18番札所「長谷寺」は長野市篠ノ井塩崎にあり「長谷観音」として親しまれていて、第21番「常光寺」からは、先ほどの長野市道篠ノ井北383号に出て右折し、1.5㎞ほど先の篠ノ井岡田の丁字路を右折し県道70号に入ります。そして5.5㎞ほど進み、篠ノ井線の踏切を越え丁字路で左折します。また篠ノ井線の踏切を渡り進むと正面に長谷寺の仁王門が見えます。そのわきを通って道なりに山道を上っていくと右手に駐車場があります。

第21番札所「常光寺」は長野市篠ノ井岡田裏にあり、無常院から国道19号へ出て左折し、犀川にかかる両郡橋を渡り小松原トンネル西の信号から左折し国道19号に入ります。

第21番札所「常光寺」は長野市篠ノ井岡田裏にあり、無常院から国道19号へ出て左折し、犀川にかかる両郡橋を渡り小松原トンネル西の信号から左折し国道19号に入ります。

第12番札所「無常院」は長野市安茂里小市にあり、いったん国道117号に右折し、200mほどでまた右折し国道19号に入ります。4.4㎞先の小市西の信号から左折すると60mで無常院です。

第12番札所「無常院」は長野市安茂里小市にあり、いったん国道117号に右折し、200mほどでまた右折し国道19号に入ります。4.4㎞先の小市西の信号から左折すると60mで無常院です。

2022年5月17日は、4時15分に起き、すぐに出かける準備をして、車で善光寺を目指して進みました。いくつか駐車場があるのですが、善光寺西の信号機の角にあることを前日にネットで確認していたので、システムパーク横沢町駐車場に車を駐め、白壁沿いに歩いて、小さな西門から入りました。ここは歩行者以外は進入禁止になっています。

2022年5月17日は、4時15分に起き、すぐに出かける準備をして、車で善光寺を目指して進みました。いくつか駐車場があるのですが、善光寺西の信号機の角にあることを前日にネットで確認していたので、システムパーク横沢町駐車場に車を駐め、白壁沿いに歩いて、小さな西門から入りました。ここは歩行者以外は進入禁止になっています。

第16番札所「清水寺」は長野市若穂保科にあり、第10番「高顕寺」からは、先ほどの国道406号から左折し、仁礼町の信号を左折し県道58号に入ります。そして井上町東の信号を左折し、長野自動車道の下をくぐり、国道403号を左折します。また、古屋の信号を左折し、長野自動車道の下をくぐり、保科川を渡り、県道34号を左折します。若穂保科の丁字路を左折し保科川を渡り、突き当たりから右折するとすると200mほどで清水寺に着きます。

第16番札所「清水寺」は長野市若穂保科にあり、第10番「高顕寺」からは、先ほどの国道406号から左折し、仁礼町の信号を左折し県道58号に入ります。そして井上町東の信号を左折し、長野自動車道の下をくぐり、国道403号を左折します。また、古屋の信号を左折し、長野自動車道の下をくぐり、保科川を渡り、県道34号を左折します。若穂保科の丁字路を左折し保科川を渡り、突き当たりから右折するとすると200mほどで清水寺に着きます。

第10番札所「高顕寺」は須坂市仁礼中村にあり、第9番「蓑堂」からは、先ほど走ってきた道をそのまま進み、国道406号の丁字路を右折し、300mほどで左折するとすぐ橋があり、まっすぐのところに石段があり、右側に「真言宗豊山派」と書かれた石塔が立っています。そこを道なりに右折し進むと、左側に石塔と石碑などが立っていて、その間を進むと、ほどなく高顕寺に着きます。

第10番札所「高顕寺」は須坂市仁礼中村にあり、第9番「蓑堂」からは、先ほど走ってきた道をそのまま進み、国道406号の丁字路を右折し、300mほどで左折するとすぐ橋があり、まっすぐのところに石段があり、右側に「真言宗豊山派」と書かれた石塔が立っています。そこを道なりに右折し進むと、左側に石塔と石碑などが立っていて、その間を進むと、ほどなく高顕寺に着きます。

第9番札所「蓑堂」は須坂市大字米子寺内にあり、第19番「菩提院」からは、まずは国道117号まで戻りそこから左折しそのまま進みます。左手に千曲川が見え、10分ほど走ると「道の駅 花の駅千曲川」が右手にあり、ちょうどお昼時間なのでここで昼食にしました。

第9番札所「蓑堂」は須坂市大字米子寺内にあり、第19番「菩提院」からは、まずは国道117号まで戻りそこから左折しそのまま進みます。左手に千曲川が見え、10分ほど走ると「道の駅 花の駅千曲川」が右手にあり、ちょうどお昼時間なのでここで昼食にしました。

なかなか新型コロナウイルス感染症も収まらないなか、令和4年5月16日から信濃三十三観音札所をお詣りすることにしました。というのも、今年は善光寺が7年に1度「善光寺前立本尊御開帳」を新型コロナウイルス感染症の影響で1年遅らせ、さらに4月3日(日)から6月29日(水)までと期間も1ヶ月ほど伸ばしたそうです。だとすれば、この機会に善光寺をお詣りしながら、信濃三十三観音札所もお詣りしようと思い立ちました。

なかなか新型コロナウイルス感染症も収まらないなか、令和4年5月16日から信濃三十三観音札所をお詣りすることにしました。というのも、今年は善光寺が7年に1度「善光寺前立本尊御開帳」を新型コロナウイルス感染症の影響で1年遅らせ、さらに4月3日(日)から6月29日(水)までと期間も1ヶ月ほど伸ばしたそうです。だとすれば、この機会に善光寺をお詣りしながら、信濃三十三観音札所もお詣りしようと思い立ちました。

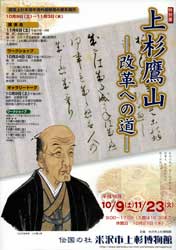

9月27日、米沢市の「なせばなる秋まつり」で、草木塔祭を厳修しました。場所は伝国の杜西側の草木塔前です。ここには行屋や庚申塔などもあります。

9月27日、米沢市の「なせばなる秋まつり」で、草木塔祭を厳修しました。場所は伝国の杜西側の草木塔前です。ここには行屋や庚申塔などもあります。 鎌倉の浄妙寺山門 |  浄妙寺本堂と紅梅  浄妙寺の喜泉庵 |

世界らん展会場 |  日本大賞のパフィオ  「母なる地球」のディスプレー |

寒牡丹と旧寛永寺五重塔 |  入口付近のデザイン  ボタン「島錦」 |

9月27日、米沢市の「なせばなる秋まつり」で、草木塔祭を厳修しました。場所は伝国の杜西側の草木塔前です。ここには行屋や庚申塔などもあります。

9月27日、米沢市の「なせばなる秋まつり」で、草木塔祭を厳修しました。場所は伝国の杜西側の草木塔前です。ここには行屋や庚申塔などもあります。 9月1日、奥入瀬渓谷から十和田湖に行き、そこから後生掛温泉に向かう途中で、小坂町を通りました。

9月1日、奥入瀬渓谷から十和田湖に行き、そこから後生掛温泉に向かう途中で、小坂町を通りました。 8月31日、八戸市の八戸公園内にある緑の相談所で、シャクナゲの講演を依頼され、来ています。

8月31日、八戸市の八戸公園内にある緑の相談所で、シャクナゲの講演を依頼され、来ています。 8月3日、午後1時から山形市の山形テレサで樂家15代樂吉左衛門氏の講演を聴いてきました。正式な名称は「茶の湯文化にふれる市民講座」で主催は表千家同門会山形県支部です。

8月3日、午後1時から山形市の山形テレサで樂家15代樂吉左衛門氏の講演を聴いてきました。正式な名称は「茶の湯文化にふれる市民講座」で主催は表千家同門会山形県支部です。 7月22日、久しぶりに良い天気なので、山形蔵王に行ってきました。

7月22日、久しぶりに良い天気なので、山形蔵王に行ってきました。 7月4日からイギリスに行きましたが、10日にある方から招待されて伺うとこのようなメルヘンチックなお家でした。

7月4日からイギリスに行きましたが、10日にある方から招待されて伺うとこのようなメルヘンチックなお家でした。 1949年のこの日に「犯罪者予防更正法」が施行されたことから、この7月1日を「更生保護の日」として法務省が1962年に制定しました。

1949年のこの日に「犯罪者予防更正法」が施行されたことから、この7月1日を「更生保護の日」として法務省が1962年に制定しました。 5月25日、地元の小学生など、多くのボランティアの協力で、今年も田んぼアートの田植えが行われました。

5月25日、地元の小学生など、多くのボランティアの協力で、今年も田んぼアートの田植えが行われました。 5月20日、地元紙に載ったので、朝日町水本の菜の花畑を見に行きました。先に寒河江のツツジ公園に行き、逆コースで水本に行ったこともあり、案内板が見つからず、地元紙にある駐車場は旧水本小学校に駐めることとあったので、そこを目指しました。

5月20日、地元紙に載ったので、朝日町水本の菜の花畑を見に行きました。先に寒河江のツツジ公園に行き、逆コースで水本に行ったこともあり、案内板が見つからず、地元紙にある駐車場は旧水本小学校に駐めることとあったので、そこを目指しました。 5月上旬からアズマシャクナゲが咲き始め、今は小町山自然遊歩道の入口から少し入ったところでたくさん咲いています。

5月上旬からアズマシャクナゲが咲き始め、今は小町山自然遊歩道の入口から少し入ったところでたくさん咲いています。 4月24日、山形美術館で開催している「没後50年 板谷波山 展」を観てきました。というのは、ときどき山形新聞で紹介されていたこともありますが、だいぶ前に福島県立美術館で開催された板谷波山展を思い出したこともあります。

4月24日、山形美術館で開催している「没後50年 板谷波山 展」を観てきました。というのは、ときどき山形新聞で紹介されていたこともありますが、だいぶ前に福島県立美術館で開催された板谷波山展を思い出したこともあります。 4月10日、観たいみたいと思いながら、なかなかその機会がなく、会期が3月1日から4月13日までなので、もうぎりぎりかと思い出かけました。

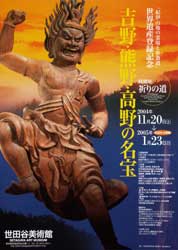

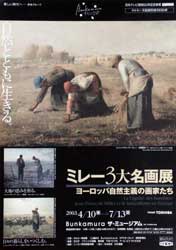

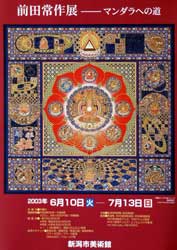

4月10日、観たいみたいと思いながら、なかなかその機会がなく、会期が3月1日から4月13日までなので、もうぎりぎりかと思い出かけました。 3月29~30日、川西町の玉庭地区で「玉庭ひなめぐり」があり、昨年に引き続き行ってきました。

3月29~30日、川西町の玉庭地区で「玉庭ひなめぐり」があり、昨年に引き続き行ってきました。 2月から3月にかけて、ニュージーランドに植物の調査に出かけ、それで3月1日の更新ができませんでした。

2月から3月にかけて、ニュージーランドに植物の調査に出かけ、それで3月1日の更新ができませんでした。 今、小野川温泉名物の「豆もやし」や「アサヅキ」が最盛期です。

今、小野川温泉名物の「豆もやし」や「アサヅキ」が最盛期です。 1月15日は、小正月で、さまざまな行事があります。「さいと焼き」もその一つです。

1月15日は、小正月で、さまざまな行事があります。「さいと焼き」もその一つです。 平成26年1月1日、天気予報では高い確率で雪降りの予想でした。だから、今年の初日の出は無理かな、と思っていました。

平成26年1月1日、天気予報では高い確率で雪降りの予想でした。だから、今年の初日の出は無理かな、と思っていました。 12月6日、上京したついでに根津美術館で開催されていた「井戸茶碗 戦国武将が憧れたうつわ」を観ました。前日は国立科学博物館の「砂漠を生き抜く -人間・動物・植物の知恵-」と東京都美術館の「ターナー展」を観ましたが、一番楽しみにしていたのはこの特別展です。

12月6日、上京したついでに根津美術館で開催されていた「井戸茶碗 戦国武将が憧れたうつわ」を観ました。前日は国立科学博物館の「砂漠を生き抜く -人間・動物・植物の知恵-」と東京都美術館の「ターナー展」を観ましたが、一番楽しみにしていたのはこの特別展です。 今朝(12月15日)のNHKの「新日曜美術館」でも紹介していましたが、東京六本木のサントリー美術館で開催されている「天上の舞 飛天の美」を12月7日に観ました。

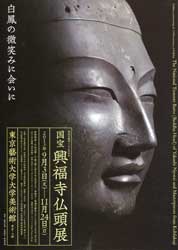

今朝(12月15日)のNHKの「新日曜美術館」でも紹介していましたが、東京六本木のサントリー美術館で開催されている「天上の舞 飛天の美」を12月7日に観ました。 10月31日、東京芸大美術館で開催されている「国宝 興福寺仏頭展」を観ました。まだ、印象が強すぎて、とても文字には表せないと前回書きましたが、少し落ち着いてきたので、ちょっとだけ触れてみたいと思います。

10月31日、東京芸大美術館で開催されている「国宝 興福寺仏頭展」を観ました。まだ、印象が強すぎて、とても文字には表せないと前回書きましたが、少し落ち着いてきたので、ちょっとだけ触れてみたいと思います。 10月31日、東京芸大美術館で開催されている「国宝 興福寺仏頭展」を観ました。

10月31日、東京芸大美術館で開催されている「国宝 興福寺仏頭展」を観ました。 10月4日、新潟県立万代島美術館で開催されている「京都 清水寺展」を観てきました。

10月4日、新潟県立万代島美術館で開催されている「京都 清水寺展」を観てきました。 9月28~29日の両日、松が岬公園や伝国の杜周辺を会場に「なせばなる秋まつり」が開催されました。

9月28~29日の両日、松が岬公園や伝国の杜周辺を会場に「なせばなる秋まつり」が開催されました。 9月10日、仙台市博物館や岩手県立美術館を巡回し、7月27日から9月23日まで福島県立美術館で「若冲が来てくれました」展が開催されています。もちろん、目玉は展覧会の題名にもなっている伊藤若冲を中心とした江戸時代の絵師たちの作品です。

9月10日、仙台市博物館や岩手県立美術館を巡回し、7月27日から9月23日まで福島県立美術館で「若冲が来てくれました」展が開催されています。もちろん、目玉は展覧会の題名にもなっている伊藤若冲を中心とした江戸時代の絵師たちの作品です。 2013年8月24~25日にと、お茶の仲間たちと岩手県内を訪ねてきました。

2013年8月24~25日にと、お茶の仲間たちと岩手県内を訪ねてきました。 2013年7月18日に、仙台市博物館で開催されている「近江巡礼 祈りの至宝展」を観てきました。

2013年7月18日に、仙台市博物館で開催されている「近江巡礼 祈りの至宝展」を観てきました。 2013年7月2日早朝、喜多方市の萩平駐車場に車を駐め、6時発のシャトルバスで金沢峠まで行きました。その展望台から雄国沼を見渡すと、一面のニッコウキスゲでした。

2013年7月2日早朝、喜多方市の萩平駐車場に車を駐め、6時発のシャトルバスで金沢峠まで行きました。その展望台から雄国沼を見渡すと、一面のニッコウキスゲでした。 2013年5月26日に地元の小学生やボランティアの方々が参加され、田植えが行われました。昨年から白稲が使われ、話題になりましたが、今年はさらに赤い稲「べにあそび」が使われているそうです。いろいろな稲が使われれば、それだけ緻密な絵が描けます。

2013年5月26日に地元の小学生やボランティアの方々が参加され、田植えが行われました。昨年から白稲が使われ、話題になりましたが、今年はさらに赤い稲「べにあそび」が使われているそうです。いろいろな稲が使われれば、それだけ緻密な絵が描けます。 2013年6月12日、宮城県美術館で開催されている「ゴッホ展 空白のパリ時代を追う」を観てきました。

2013年6月12日、宮城県美術館で開催されている「ゴッホ展 空白のパリ時代を追う」を観てきました。 2012年8月26日、お茶の仲間たちと益子焼きや笠間焼きなどの窯場めぐりをして、そのついでに群馬県みどり市にある星野富弘美術館にまわってきました。

2012年8月26日、お茶の仲間たちと益子焼きや笠間焼きなどの窯場めぐりをして、そのついでに群馬県みどり市にある星野富弘美術館にまわってきました。 2012年7月18日、出張で出かけたついでに三井記念美術館の「日本美術デザイン大辞典」を観てきました。

2012年7月18日、出張で出かけたついでに三井記念美術館の「日本美術デザイン大辞典」を観てきました。 2012年7月4~5日、急な出張で出かけたついでに国立新美術館で開催されている「エルミタージュ美術館」や根津美術館の「中世人の花会と茶会」などを見てきました。

2012年7月4~5日、急な出張で出かけたついでに国立新美術館で開催されている「エルミタージュ美術館」や根津美術館の「中世人の花会と茶会」などを見てきました。 2012年6月11日、福島市のあづま総合運動公園の大駐車場に特設会場を設け、「全国大陶器市」(主催:全国大陶器市振興組合)が開催されていることを新聞折り込みで知り、行ってきました。

2012年6月11日、福島市のあづま総合運動公園の大駐車場に特設会場を設け、「全国大陶器市」(主催:全国大陶器市振興組合)が開催されていることを新聞折り込みで知り、行ってきました。 2012年5月29~31日まで、シャクナゲ愛好者の仲間たちと草津白根山と奥日光のシャクナゲやツツジを見る旅に出かけました。

2012年5月29~31日まで、シャクナゲ愛好者の仲間たちと草津白根山と奥日光のシャクナゲやツツジを見る旅に出かけました。 2012年5月10日、午前10時~お昼まで、地元の三沢東部小学校の2年生と3年生、そして4年生たちといっしょに近くの山に入りました。

2012年5月10日、午前10時~お昼まで、地元の三沢東部小学校の2年生と3年生、そして4年生たちといっしょに近くの山に入りました。 2012年4月25日の午後から出かけ、山形市内の山形美術館で「生命の無常と輝き」展を見てきました。

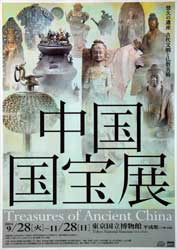

2012年4月25日の午後から出かけ、山形市内の山形美術館で「生命の無常と輝き」展を見てきました。 2012年4月13日、東京上野の東京国立博物館で開催されている「ボストン美術館 日本美術の至宝」をみることができました。

2012年4月13日、東京上野の東京国立博物館で開催されている「ボストン美術館 日本美術の至宝」をみることができました。 2012年3月24日、今年はなんとか「川西・玉庭ひなめぐり」に行くことができました。

2012年3月24日、今年はなんとか「川西・玉庭ひなめぐり」に行くことができました。 平成24年2月20日に、世界らん展日本大賞を見ようと上京したついでに、サントリー美術館で開催されている「悠久の光彩 東洋陶磁の美」を観てきました。

平成24年2月20日に、世界らん展日本大賞を見ようと上京したついでに、サントリー美術館で開催されている「悠久の光彩 東洋陶磁の美」を観てきました。 平成24年2月6日、東京築地に行く機会があり、築地本願寺にお参りしました。

平成24年2月6日、東京築地に行く機会があり、築地本願寺にお参りしました。 平成24年1月24日、東京丸の内の出光美術館で開催されている「三代 山田常山」人間国宝、その陶芸と心、を観てきました。

平成24年1月24日、東京丸の内の出光美術館で開催されている「三代 山田常山」人間国宝、その陶芸と心、を観てきました。 1月9日、数年前におかしな形の植物をいただき、どのような花が咲くのか、楽しみにしていました。

1月9日、数年前におかしな形の植物をいただき、どのような花が咲くのか、楽しみにしていました。 12月23日、毎年恒例のお茶事を今年もしましたが、名称を『絆 茶事』としました。

12月23日、毎年恒例のお茶事を今年もしましたが、名称を『絆 茶事』としました。 11月25日、せっかく東京へ出てきたので、以前から伝え聞いていた東京広尾のJICA「地球ひろば」で開催されていた「ブータン展」と「写真展」を見てきました。

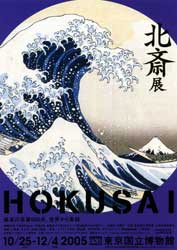

11月25日、せっかく東京へ出てきたので、以前から伝え聞いていた東京広尾のJICA「地球ひろば」で開催されていた「ブータン展」と「写真展」を見てきました。 11月24日、東京出張の折り、東京博物館で開催されている『法然と親鸞』を観てきました。開催期間は10月25日から12月4日までですが、途中で展示品の替えもあるそうです。

11月24日、東京出張の折り、東京博物館で開催されている『法然と親鸞』を観てきました。開催期間は10月25日から12月4日までですが、途中で展示品の替えもあるそうです。 この右の参道のイチョウ並木は、11月7日に撮りました。とてもきれいで、参拝者の方々も、この葉を拾われていたようです。

この右の参道のイチョウ並木は、11月7日に撮りました。とてもきれいで、参拝者の方々も、この葉を拾われていたようです。 小田代ヶ原の看板 |  小田代ヶ原 |  戦場ヶ原 |

恐山地蔵殿 |  宇曾利湖 |  恐山の風景 |  三途川 |  八角円堂 |  古滝の湯 |

2011年9月25日午後5時から、大神殿で壱太郎の太鼓コンサートがありました。右の写真はそのときのものです。

2011年9月25日午後5時から、大神殿で壱太郎の太鼓コンサートがありました。右の写真はそのときのものです。 青空のもとで |  管理をされた情野貞一さん |  みんなでやると早いなあ! |

草木塔の前で |  ナラ枯れ防除作業 |  防除作業終了した樹 |

2010年9月7日朝に、おいたま草木塔の会の方々が小町山自然遊歩道を歩かれ、草木塔に参拝されました。

2010年9月7日朝に、おいたま草木塔の会の方々が小町山自然遊歩道を歩かれ、草木塔に参拝されました。 上棟式 |  槌打の儀 |  お謡い |

2010年8月4日に、米沢山野草会の一日研修旅行で西蔵王高原に行ってきました。右の写真はそのときのものです。

2010年8月4日に、米沢山野草会の一日研修旅行で西蔵王高原に行ってきました。右の写真はそのときのものです。 2010年7月13日に、知り合いの伊賀焼陶芸家の個展を見てから、その帰りに蔵王ペンション村のオープンガーデンを見てきました。

2010年7月13日に、知り合いの伊賀焼陶芸家の個展を見てから、その帰りに蔵王ペンション村のオープンガーデンを見てきました。 2010年7月13日に、飯豊の「どんでん平 ゆり園」に行ってきました。

2010年7月13日に、飯豊の「どんでん平 ゆり園」に行ってきました。 2010年5月30日の日曜日に、近くの「田んぼアート」の田植えが多くの方々の参加をいただき、無事終了いたしました。

2010年5月30日の日曜日に、近くの「田んぼアート」の田植えが多くの方々の参加をいただき、無事終了いたしました。 6月7日、入田沢の洞松院に用があり行く途中に、草木供養塔にまわってお参りをしました。その時の撮った写真が右です。

6月7日、入田沢の洞松院に用があり行く途中に、草木供養塔にまわってお参りをしました。その時の撮った写真が右です。 5月下旬は肌寒い気温が続き、とくに野菜などには大きな影響を与えているようです。

5月下旬は肌寒い気温が続き、とくに野菜などには大きな影響を与えているようです。 烏帽子山公園の花咲爺さん |  松が岬公園の夜桜 |  松が岬公園お堀の花びら(5月5日) |

花見山に向かう |  花見山を望む |  花見山から吾妻山を見る |

2月15日に東京ドームで開かれていた世界ラン展日本大賞2010を見に行くついでに、翌16日に東京汐留のパナソニック電工汐留ミュージアムで開催されている『木田安彦の世界』を見てきました。

2月15日に東京ドームで開かれていた世界ラン展日本大賞2010を見に行くついでに、翌16日に東京汐留のパナソニック電工汐留ミュージアムで開催されている『木田安彦の世界』を見てきました。 2月3日は節分で豆まきをします。そういえば、「福は内、鬼は外」の鬼は牛のような角があり、虎皮のパンツをはいています。

2月3日は節分で豆まきをします。そういえば、「福は内、鬼は外」の鬼は牛のような角があり、虎皮のパンツをはいています。 この吾妻の白ザルは、昨年生まれた小ザルですが、近くに出没したのは1月8日と9日で、8日にはテレビ局が撮影に来ていました。それが夕方に初めてテレビカメラで撮影されたと紹介されたこともあり、翌9日には多くのカメラマンが集まってきたようです。

この吾妻の白ザルは、昨年生まれた小ザルですが、近くに出没したのは1月8日と9日で、8日にはテレビ局が撮影に来ていました。それが夕方に初めてテレビカメラで撮影されたと紹介されたこともあり、翌9日には多くのカメラマンが集まってきたようです。 12月23日、恒例の「Xmas茶事」をしました。今回は私達が担当なので、思いっきり道具組に趣向を凝らし、亭主たちも楽しむことにしました。

12月23日、恒例の「Xmas茶事」をしました。今回は私達が担当なので、思いっきり道具組に趣向を凝らし、亭主たちも楽しむことにしました。 8月17~18日と栃木県の日光に行ってきました。ここには、通称「日光植物園」(正式には東京大学大学院理学系研究科附属植物園日光分園)があり、そこでの植物観察が目的です。この左の写真は、翌18日に半月山展望台から撮った男体山と中禅寺湖です。

8月17~18日と栃木県の日光に行ってきました。ここには、通称「日光植物園」(正式には東京大学大学院理学系研究科附属植物園日光分園)があり、そこでの植物観察が目的です。この左の写真は、翌18日に半月山展望台から撮った男体山と中禅寺湖です。 8月7日(金曜日)に、会津若松市にある福島県立博物館に行く機会があり、ゆっくりと観てきました。

8月7日(金曜日)に、会津若松市にある福島県立博物館に行く機会があり、ゆっくりと観てきました。 7月15日に東京へ行く用事があり、ついでに1泊し、翌16日に三井記念美術館で開催されている「道教の美術」や東京国立近代美術館の「ゴーギャン展」などを見てきました。

7月15日に東京へ行く用事があり、ついでに1泊し、翌16日に三井記念美術館で開催されている「道教の美術」や東京国立近代美術館の「ゴーギャン展」などを見てきました。 7月11日に蔵王温泉に行く機会があり、その途中にあるペンション村にまわってみました。

7月11日に蔵王温泉に行く機会があり、その途中にあるペンション村にまわってみました。 今年のホタルは、例年より早く発生し、しかも個体数も多く、写真を撮るには絶好の年です。それで、天気が良いと夕方になり暗くなるとホタル撮影に出かけていますが、6月26日には三日月が夜空に輝き、その下でゲンジボタルが飛んでいました。それが左の写真です。

今年のホタルは、例年より早く発生し、しかも個体数も多く、写真を撮るには絶好の年です。それで、天気が良いと夕方になり暗くなるとホタル撮影に出かけていますが、6月26日には三日月が夜空に輝き、その下でゲンジボタルが飛んでいました。それが左の写真です。 5月28日に、那須「南が丘牧場」にまわってきました。

5月28日に、那須「南が丘牧場」にまわってきました。 5月27~28日と栃木の方に誘われて、那須の山々に登ってきました。左の写真のほぼ中央が茶臼岳です。

5月27~28日と栃木の方に誘われて、那須の山々に登ってきました。左の写真のほぼ中央が茶臼岳です。 5月7日午前10時20分から、地元の三東小の子どもたちを連れて、野外観察会をしました。

5月7日午前10時20分から、地元の三東小の子どもたちを連れて、野外観察会をしました。 4月17日午後から「置賜さくら回廊」を巡ってきました。

4月17日午後から「置賜さくら回廊」を巡ってきました。 4月2日、上野の東京国立博物館で開催されている興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」を見てきました。当日は、山形新幹線で東京駅に午前9時44分に着き、すぐに上野駅に戻り、駅構内のチケット売り場で観覧券を買い、まっすぐに東京国立博物館に向かいました。

4月2日、上野の東京国立博物館で開催されている興福寺創建1300年記念「国宝 阿修羅展」を見てきました。当日は、山形新幹線で東京駅に午前9時44分に着き、すぐに上野駅に戻り、駅構内のチケット売り場で観覧券を買い、まっすぐに東京国立博物館に向かいました。 3月のお茶のお稽古のとき、床の間にひな人形が飾られていました。

3月のお茶のお稽古のとき、床の間にひな人形が飾られていました。 2009年2月15日の開催最終日に、出光美術館で『文字の力・書のチカラ』を見てきました。

2009年2月15日の開催最終日に、出光美術館で『文字の力・書のチカラ』を見てきました。 2009年2月3日の節分に『開運星祭』を厳修しました。

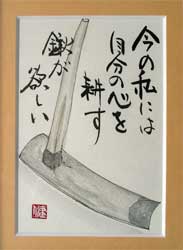

2009年2月3日の節分に『開運星祭』を厳修しました。 2009年1月30日に、18日から31日までギャラリー金池で開かれていた「吉野健太郎さんによる 1日1枚絵の葉書 描き続けて18年」展を見てきました。

2009年1月30日に、18日から31日までギャラリー金池で開かれていた「吉野健太郎さんによる 1日1枚絵の葉書 描き続けて18年」展を見てきました。 毎年、「だいこん茶事」をしていますが、今年は会場の都合で自分で作る料理は持ち込めないとのことで、名を「悠々茶事」に変えて12月23日に行いました。

毎年、「だいこん茶事」をしていますが、今年は会場の都合で自分で作る料理は持ち込めないとのことで、名を「悠々茶事」に変えて12月23日に行いました。 年も押し迫った12月20日に、仙台市博物館で開催されていた「みちのくの浄土~平泉~」展を見てきました。

年も押し迫った12月20日に、仙台市博物館で開催されていた「みちのくの浄土~平泉~」展を見てきました。

山野草展会場 |  第二会場の小町山自然遊歩道へ  アケボノダイコンソウ |  オサバグサ |  チングルマ  白花シラネアオイ  オオバキスミレ  ヤマブキソウ  ヒメリュウキンカ |

釜の越桜 |  薬師桜  十二の桜 |  草岡の大明神ザクラ |  白兎のシダレザクラ  伊佐沢の久保桜 |

草岡の大明神ザクラ |  花見山から見る福島市街  花見山の桜たち |

福寿草(白いところは残雪) |  福寿草  福寿草と蜂 |

コハクチョウとオナガガモ |  コハクチョウとオナガガモ  オナガガモ |

平成20年2月6日、上山市の春雨庵に行ってきました。

平成20年2月6日、上山市の春雨庵に行ってきました。 青山庵 |  懐石で大根を食べる |  青山庵でのお手前 |

良寛さま誕生の地 |  剃髪された光照寺 |  国上山の五合庵 |  国上山の乙子神社 |  朝日山展望台の良寛像 |  良寛禅師と弟由之の墓 |

まず炭をつぐ |  懐石をいただく |  濃茶のお点前 |

11月22日、良い夫婦の日だそうで、いっしょに「新田嘉一コレクション展」を見に、山形美術館に行ってきました。

11月22日、良い夫婦の日だそうで、いっしょに「新田嘉一コレクション展」を見に、山形美術館に行ってきました。

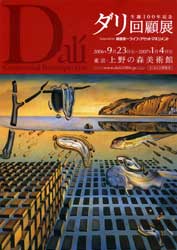

9月26日、東京の「上野の森美術館」で、生誕100年記念「ダリ回顧展」を見てきました。

9月26日、東京の「上野の森美術館」で、生誕100年記念「ダリ回顧展」を見てきました。

新しい世紀を迎えて世界は他方向に流れて

新しい世紀を迎えて世界は他方向に流れて

中尊寺本堂 |  毛越寺のアヤメと大泉が池 |  達谷窟毘沙門堂 |

サワフタギ |  サワフタギ |  サワフタギ |

☆岩谷山平等寺の「将軍杉」に出会いました!

☆岩谷山平等寺の「将軍杉」に出会いました! ☆「植物画世界の至宝展」を見てきました!

☆「植物画世界の至宝展」を見てきました! 雄国沼のニッコウキスゲ大群落 |  オオカメノキとニッコウキスゲ |  金沢峠から見た雄国沼 |

亭主濃茶お点前 |  薄茶お点前 |  当日の道具組 |

三沢山野草展会場 |  展示されたオキナグサ |  万世山野草展会場 |

白石川堤の桜 |  白石川堤の桜と屋形船 |  桜並木と蔵王遠望 |

カンヒザクラ |  カンザキオオシマ |  安行寒緋とメジロ |

洋ランの花々 |  黄花フウラン |  パフィオペディラム |

嵯峨野の竹林 |  清涼寺(嵯峨釈迦堂) |  龍安寺仏殿と西の庭 |

伝承館の門構え |  清山庵の床 |  清山庵の道具組 |

この掛け物を書いた方も参加 |  先ずは簡素の道具でお茶一服 |  右上がふろふき大根です |

青山庵 |  青山庵から露地を眺める |  青山庵でのお手前 |

太鼓の演奏 |  近藤ヒロミさんの演奏 |  ライブ終了後の一こま |

右がHARISHさん、左がBUNさん |  主催者のせいのさんの挨拶 |  演奏に使われたカリンバ |

6月12日、山形新幹線で東京駅まで行き、そこから貸し切りバスでの移動でした。鶴見の総持寺では、ちょうど実峰良秀禅師600回忌法要が行われていましたが、私たちはまっすぐに伊東忠太のお墓に行き、清掃の後、お焼香をしました。ついでに、すぐ近くの石原裕次郎や浅野総一郎のお墓もお参りしました。そして、アクアラインの「海ホタル」で各自昼食ののち、築地本願寺に行きました。(左の写真は総持寺にある伊東家のお墓です)

6月12日、山形新幹線で東京駅まで行き、そこから貸し切りバスでの移動でした。鶴見の総持寺では、ちょうど実峰良秀禅師600回忌法要が行われていましたが、私たちはまっすぐに伊東忠太のお墓に行き、清掃の後、お焼香をしました。ついでに、すぐ近くの石原裕次郎や浅野総一郎のお墓もお参りしました。そして、アクアラインの「海ホタル」で各自昼食ののち、築地本願寺に行きました。(左の写真は総持寺にある伊東家のお墓です)

その味噌も持ち寄りで、しかも私が青竹を切って入れ物を準備しました。その写真が右です。

その味噌も持ち寄りで、しかも私が青竹を切って入れ物を準備しました。その写真が右です。 私たちは、知り合いの僧に導かれ、薬王院大本堂にて護摩祈祷を受けた後、本坊にて精進料理をいただき、普段は開放されていない書院、方丈殿などを案内していただきました。ふすま絵やガラスの一枚一枚までもがすばらしいものでした。

私たちは、知り合いの僧に導かれ、薬王院大本堂にて護摩祈祷を受けた後、本坊にて精進料理をいただき、普段は開放されていない書院、方丈殿などを案内していただきました。ふすま絵やガラスの一枚一枚までもがすばらしいものでした。

そして午後2時から、荻巣樹徳の会「千樹会」総会ならびに講演会に出席しました。荻巣樹徳さんは、とてもすごい植物学者で、世界でプラントハンターと呼べるのは日本人の荻巣樹徳さんとイギリスではロイ・ランカスターだけである、という研究者さえいるほどです。それを裏付けるように、ザ・タイムズの『ア・センチュリー・イン・フォトグラフ』には彼が再発見したクリスマス・ローズの野生種が紹介され、また1995年には植物学や園芸の発展に貢献された人に英国王立園芸協会から贈られるヴェイチー賞を最年少で受賞するなど、日本ではあまり知られていない数々の業績があります。現在、東方植物文化研究所を主宰され、消えかかっている日本の伝統園芸植物を収集保存しています。

そして午後2時から、荻巣樹徳の会「千樹会」総会ならびに講演会に出席しました。荻巣樹徳さんは、とてもすごい植物学者で、世界でプラントハンターと呼べるのは日本人の荻巣樹徳さんとイギリスではロイ・ランカスターだけである、という研究者さえいるほどです。それを裏付けるように、ザ・タイムズの『ア・センチュリー・イン・フォトグラフ』には彼が再発見したクリスマス・ローズの野生種が紹介され、また1995年には植物学や園芸の発展に貢献された人に英国王立園芸協会から贈られるヴェイチー賞を最年少で受賞するなど、日本ではあまり知られていない数々の業績があります。現在、東方植物文化研究所を主宰され、消えかかっている日本の伝統園芸植物を収集保存しています。 そのようないろいろの体験からにじみ出てくるようなお話しは、とても真を突くもので、教えられることがたくさんありました。機会があれば、もっともっとお話しを伺いたいと思います。

そのようないろいろの体験からにじみ出てくるようなお話しは、とても真を突くもので、教えられることがたくさんありました。機会があれば、もっともっとお話しを伺いたいと思います。

楽器が並んでいるところ |  楽器を演奏する奈良さん |  太鼓をうち鳴らす奈良さん |

2002年9月25日、前日に東京で仕事があり、そのついでに国立博物館で開催されている『シルクロード 絹と黄金の道』を見てきました。これは日中国交正常化30周年記念の特別展ということでした。でも、私は砂漠の中だからこそ残ったんだろうなという感慨だけで、そんなに興味を引くものではありませんでした。

2002年9月25日、前日に東京で仕事があり、そのついでに国立博物館で開催されている『シルクロード 絹と黄金の道』を見てきました。これは日中国交正常化30周年記念の特別展ということでした。でも、私は砂漠の中だからこそ残ったんだろうなという感慨だけで、そんなに興味を引くものではありませんでした。

とくに関心したのは、カタクリの展示で、普通は地上部しか分からないのですが、地下部も分かるように地下の部分をガラス面にしてありました。樹木の羽田や内部構造などの展示もおもしろいものでした。

とくに関心したのは、カタクリの展示で、普通は地上部しか分からないのですが、地下部も分かるように地下の部分をガラス面にしてありました。樹木の羽田や内部構造などの展示もおもしろいものでした。 茶室と露地風景、ここから先は別世界です |  掛け物を見る |  鉈篭に夏椿と京鹿子が・・・・・ |

濃茶の道具組み |  薄茶のお点前 |

正客と連客の主菓子、銘「紅花」 |

コンサートを支えるスタッフの方々 |  主催者側挨拶の後藤さん |  コンサートが始まる・・・・・ |

インドハープを奏でる |  3人の合奏 |

終わってホッとするKemさん |

楽器を調整する奈良さん |  楽器を演奏する奈良さん |  奈良さんの不思議な光景 |

笛を吹く奈良さん |  水を奏でる器たち |

奈良さんとお手製カレーを食べる |

特に私的には、ホムスというロシアの口琴が奏でる旋律がステキでした。しかも、初めて聴く楽器も多く、コンサートの最後にそれらを自由にならさせていただき、改めてその音色の素晴らしさに感激しました。

特に私的には、ホムスというロシアの口琴が奏でる旋律がステキでした。しかも、初めて聴く楽器も多く、コンサートの最後にそれらを自由にならさせていただき、改めてその音色の素晴らしさに感激しました。

『翁』は、「能にして能にあらず」といわれているそうですが、まさに厳かな雰囲気を漂わせ、一般に上演されている能とは一線を画す内容でした。しかも、この上演者は、「別火といって数日前から精進潔斎をし、幕内の鏡ノ間には祭壇を飾り、出演者一同で盃事を行い、切火を切るしきたりも『翁』に限ってのこと」だと書かれたリーフを読み、改めて感動しました。

『翁』は、「能にして能にあらず」といわれているそうですが、まさに厳かな雰囲気を漂わせ、一般に上演されている能とは一線を画す内容でした。しかも、この上演者は、「別火といって数日前から精進潔斎をし、幕内の鏡ノ間には祭壇を飾り、出演者一同で盃事を行い、切火を切るしきたりも『翁』に限ってのこと」だと書かれたリーフを読み、改めて感動しました。

だからこそ、一年に一回、お盆という期間を設定して、それなりのお金をかけて、「私はただ自分の欲望のままに生きているのではありませんよ。私が今あるお陰(これが血というつながりの中の自分の存在)を、ちゃんと考えていますよ。」と親類縁者揃って確かめ合うことではないかと、勝手に想像しています。

だからこそ、一年に一回、お盆という期間を設定して、それなりのお金をかけて、「私はただ自分の欲望のままに生きているのではありませんよ。私が今あるお陰(これが血というつながりの中の自分の存在)を、ちゃんと考えていますよ。」と親類縁者揃って確かめ合うことではないかと、勝手に想像しています。 昨夜(7月29日)、NHKスペシャル「室生寺五重塔はこうしてよみがえった」という番組を見ました。これは1998年の秋の台風で壊滅的な被害を受けた国宝「室生寺五重塔」の再建を描いたドキュメンタリーでしたが、この五重塔に寄せる室生の里の人々の姿にとても感動をしました。

昨夜(7月29日)、NHKスペシャル「室生寺五重塔はこうしてよみがえった」という番組を見ました。これは1998年の秋の台風で壊滅的な被害を受けた国宝「室生寺五重塔」の再建を描いたドキュメンタリーでしたが、この五重塔に寄せる室生の里の人々の姿にとても感動をしました。 今年は何年ですか、と聞きますと平成12年だと答える人も多いのですが、皇紀2660年と答える人は少ないと思います。でも西暦でいいますと、ちょうど2000年という区切りのいいこともあって、そう答える人は多いのではないかと思います。西暦というのは、キリストが誕生した年から数えるそうですが、本当はキリストは、紀元前4年頃、ガリラヤで生まれたんだそうです。

今年は何年ですか、と聞きますと平成12年だと答える人も多いのですが、皇紀2660年と答える人は少ないと思います。でも西暦でいいますと、ちょうど2000年という区切りのいいこともあって、そう答える人は多いのではないかと思います。西暦というのは、キリストが誕生した年から数えるそうですが、本当はキリストは、紀元前4年頃、ガリラヤで生まれたんだそうです。 たとえば、私たちを構成している細胞を考えてみても、新しい細胞が生まれ、その一方では古い細胞が死んでいく、その繰り返しの中で、私たちは生きています。いや、生かされているわけです。いわば生きながら死んでいるようなもので、全体として死ぬ方向に向かっていることだけは間違いありません。それが人生です。

たとえば、私たちを構成している細胞を考えてみても、新しい細胞が生まれ、その一方では古い細胞が死んでいく、その繰り返しの中で、私たちは生きています。いや、生かされているわけです。いわば生きながら死んでいるようなもので、全体として死ぬ方向に向かっていることだけは間違いありません。それが人生です。 友だちと福島の裏磐梯高原に写真撮影に行って来ました。そこで見つけたのが、素敵な風景の中にたたずむ「諸橋近代美術館」でした。

友だちと福島の裏磐梯高原に写真撮影に行って来ました。そこで見つけたのが、素敵な風景の中にたたずむ「諸橋近代美術館」でした。 先日、山形美術館で開催された「星野富弘 花の詩画展」を見てきました。本などではいつも見ていたつもりでしたが、原画を間近で見ると、筆を口にくわえじっと描いている息づかいまで聞こえそうで、すごい感動でした。その植物を見る目の確かな優しさ、妻に対する信頼のこころ、そしてその集中力、すべての作品にやさしさがイッパイ溢れていました。

先日、山形美術館で開催された「星野富弘 花の詩画展」を見てきました。本などではいつも見ていたつもりでしたが、原画を間近で見ると、筆を口にくわえじっと描いている息づかいまで聞こえそうで、すごい感動でした。その植物を見る目の確かな優しさ、妻に対する信頼のこころ、そしてその集中力、すべての作品にやさしさがイッパイ溢れていました。

○「いのちが一番大切だと思っていたころ 生きるのが苦しかった

いのちより大切なものがあると知った日 生きているのが嬉しかった」

○「私にできることは小さなこと でもそれを感謝してできたら

きっと大きなことだ」

○「造られたもので 目的のないものはないという

価値のないものもないという

動かない指を見ながら 今日は そのことを思っていた」

○「木は自分で 動きまわることができない

神様に与えられたその場所で 精一杯 枝を張り

許された高さまで 一生懸命 伸びようとしている

そんな木を 私は友達のように思っている」

○「自分の顔が いつも見えていたら 悪いことなんか できないだろう

自分の背中が いつも見えていたら 侘しくて涙が出て しまうだろう

あなたは 私の顔を いつも見ている

私の背中を いつも見ている」

あのトンチで有名な一休さんが、ときの将軍に「仏教とは如何なる教えか?」と聞かれ、「諸悪莫作 衆善奉行」と答えたそうです。この意味は、「悪いことはするな、善いことをせよ」ということなんですが、知識としては知っていても、実際に行うのはなかなか難しいことです。

あのトンチで有名な一休さんが、ときの将軍に「仏教とは如何なる教えか?」と聞かれ、「諸悪莫作 衆善奉行」と答えたそうです。この意味は、「悪いことはするな、善いことをせよ」ということなんですが、知識としては知っていても、実際に行うのはなかなか難しいことです。 ◎日本人と西欧人の草花への思い

◎日本人と西欧人の草花への思い

お釈迦さまの言葉に、

お釈迦さまの言葉に、

タイトル画面へ戻る

タイトル画面へ戻る